A obra de 1976 de Ana Bella Geiger, destina uma atenção especial à língua: a artista desenhou quatro mulheres, dando foco à boca. Cada uma delas repete uma sílaba: “bu-ro-cra-cia”. Acima “Diga conosco”. A arte tornou-se uma espécie de espaço de alfabetização, inclusive para os artistas, onde uma única palavra, separada por hifens e por cores, marcam a separação fônica e silábica. Dado que escritores, intelectuais, artistas e por que não também determinados leitores e visitantes estavam sob suspeita, cabe a eles reaprender novas relações com a arte, inclusive a soletrar a violência codificada e disseminada na vida cotidiana, do período ditatorial que vivia o Brasil.

terça-feira, 29 de novembro de 2022

Anna Bella Geirger: a gráfica-visual

Letra Cursiva em Capas de Álbum

Saindo um pouco da linha de pensamento que tenho vindo a

seguir, ora mostrar um livro de artista ora uma fonte tipográfica, nesta

publicação decidi arriscar por um caminho menos convencional. Pesquisei por

álbuns de música, de diversos artistas, de forma a encontrar um dos grupos da

classificação estilística de Maximilien Vox, refiro-me então ao grupo das Scriptes

(ou cursivas).

De letras elaboradas à mão levantada, as scriptes costumam

mostrar escritas manuais informais, sem um padrão específico. Aludem ao cursivo

da escrita de cada um, e com cursivo entenda-se caligrafia.

São exemplos deste tipo: Brush, Kauffman, Balloon, Mistral, Chalk Line e Freestyle Script.

Vamos então observar exemplos deste grupo 9, estipulado por Maximilien Vox de Scriptes em diversas capas de álbuns musicais.

1º exemplo

Off The Wall, de

Michael Jackson

Sendo o quinto álbum de estúdio do artista, mas o primeiro a

solo após o seu sucesso com os The

Jacksons, lançado a 10 de agosto de 1979, Michael Jackson optou por

estética cursiva, aquando de escrever o título do seu novo álbum. Incorpora-se

bem ter sido escrito numa parede, até pelo título do álbum, com uma espécie de

giz, que nos relembra a escrita nos quadros da escola (dimensão intimista, que

nos aproxima). Este pequeno pormenor, juntamente às vestes usadas pelo artista,

refletem tanto a juventude como a maturidade de Michael Jackson, que na altura

tinha os seus 21 anos.

O título do álbum foi concebido por Rod Temperton (músico e

compositor britânico) que escreveu a faixa-título.

2º exemplo

good kid, m.A.A.d city, de Kendrick Lamar

Trago-vos este exemplo muito claro de uma letra desenhada à

mão levantada, um pouco confusa e quase infantil. Este é o segundo álbum de

estúdio de Kendrick Lamar, lançado a 22 de outubro de 2012. A caligrafia da

capa foi concebida por um colega da TDE (Top Dawg Entertainment – gravadora

independente americana), Schoolboy Q.

O que me fascina em particular nas letras Scriptes, é mesmo

esta intimidade ou proximidade a alguém, pois a escrita é uma característica

identificativa de uma pessoa. O pormenor de o álbum usar uma polaroid como capa,

tirada em 1991, torna-o ainda mais intimista e original, parece uma fotografia

tirada e enviada a um amigo, onde o remetente nos presenteia com um pequeno

apontamento (que neste caso se trata do título do álbum e o nome do autor).

3º exemplo

Salad Days, de Mac DeMarco

Salad Days, álbum de estúdio lançado no dia 1 de

abril de 2015, escolhi-o apresentar pois pelo pormenor do “s”, na palavra Days.

Dá-nos a ideia que foi rasurado ou o artista quis esboçar um pequeno desenho na

finalização do nome. Não seria tão fácil de entranhar estes acasos se usássemos

por exemplo uma Futura (pertencente ao grupo das Linéales) ou uma Bodoni (grupo das Didones).

Através da letra

cursiva é possível obter resultados mais inesperados, criando composições se

assim quisermos entender. Passo a explicar, refiro-me ao alinhamento do texto.

Enquanto, normalmente o alinhamento está padronizado, seja justificado à

esquerda ou distribuído de forma uniforme, através de um tipo de letra Scripte,

este alinhamento pode tornar-se mais criativo (tal como acontece na capa deste

álbum), criando soluções inusitadas.

A tipografia é da

autoria de Stefan Marx, artista radicado em Berlim.

4º exemplo

Scary Monsters (and Super Creeps), de David Bowie

Álbum lançado em

1980, coloco em destaque a letra D, do nome próprio do artista. Reparemos no

escorrido, dá praticamente para sentir a tinta a escorrer do aparo ou pincel

usado para escrever, dando-lhe um sentido um tanto pictórico. Não pude deixar

de pensar em artistas onde escorridos de tinta são um elemento marcante nas

suas obras, como Jackson Pollock ou Hermann Nitsch, mas que agora não veem ao

acaso. A própria capa é uma pintura, e a letra cursiva foi muito bem inserida e

inovadora, a escrita que se contorce e o nome que é escrito de lado e depois de

pernas para o ar.

Edward Bell

(British Contemporary) foi o responsável pelo design da capa do álbum.

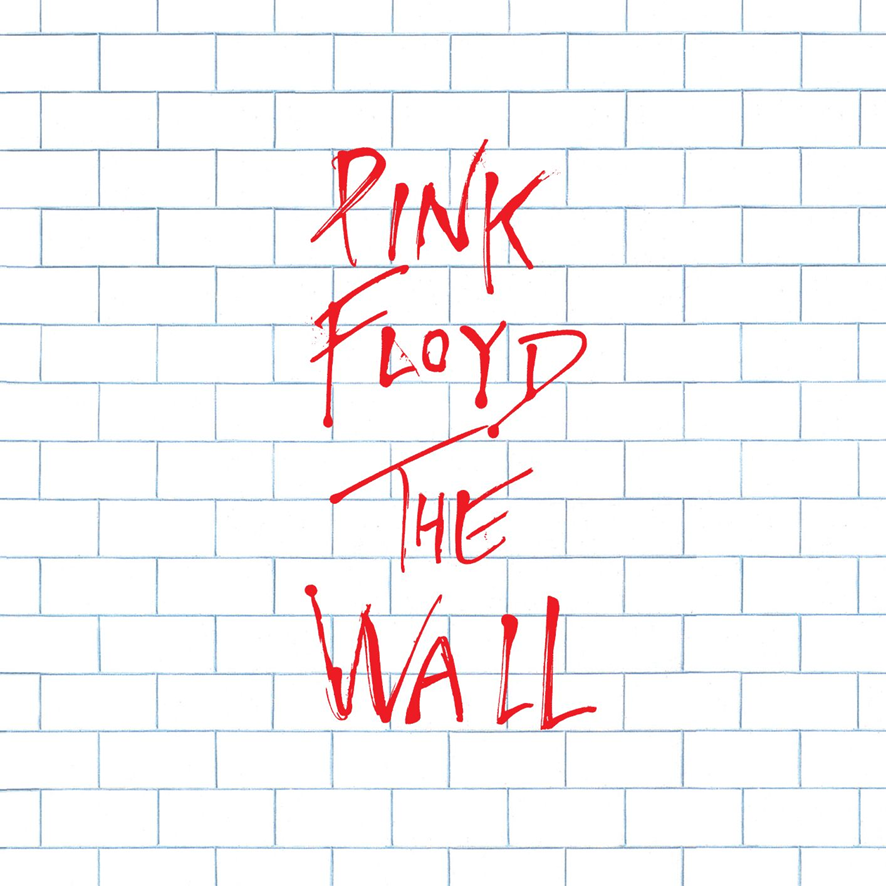

5º exemplo

The Wall, dos Pink Floyd

Finalizo esta

publicação, com o décimo primeiro álbum de estúdio da banda inglesa de rock

progressivo Pink Floyd, lançado em 30 de novembro de 1979.

A esta solução

gráfica, também não posso deixar de ligar à pintura, imaginemos pinceladas

fugazes e decisivas, é assim que imagino a pessoa responsável pelo título na

realização destas letras. Os pormenores das bolinhas como finalização de

algumas letras e até a falha no traço das letras W ou P, originam uma estética

muito própria e rebelde. Estas particularidades vão de encontro ao semblante da

banda, que se inserem num meio progressivo e psicadélico, as letras assumem um

pouco essa postura.

A capa e

contra-capa do álbum resultou da colaboração entre Roger Waters (integrante da

banda) e o designer e ilustrador britânico Gerald Scarfe. O design é

extremamente simples: uma parede branca feita de tijolos, sem qualquer texto à

exceção da informação relativa à editora discográfica e aos direitos de autor

do álbum, presentes com um tamanho reduzido na contracapa. No exterior, o álbum

é identificado apenas por um autocolante transparente na capa, que continha o

nome do álbum, juntamente com o nome da banda, escritos à mão pelo designer (em

edições posteriores do álbum, o lettering passou a ser impresso diretamente na

capa, abandonando o autocolante).

Normalmente os artistas seguem a via das letras fortes e de

espessura larga, de forma a destacar do seu nome artístico e o nome do álbum. Sou

da opinião que, ao optarmos antes por um tipo de letra scripte e tendo atenção

como conjugada à imagem que lhe serve de rosto para a capa do álbum, há um

leque maior de oportunidade para a criação e inovação de um resultado único.

Pois cada pessoa tem o seu traçar próprio de caligrafia - mais tremida, mais

firme, letras encavalitadas ou a seguir uma linha direita, entre outros. Não me

canso de reforçar o ponto da “intimidade”, uma letra “do dia a dia” ali

inscrita na capa, um apontamento que torna o produto ainda mais especial.

segunda-feira, 28 de novembro de 2022

'People of the Twenty-First Century' de Hans Eijkelboom

O artista holandês, Hans Eijkelboom, ao longo dos anos tem vindo a explorar a cidade e os aglomerados de pessoas como ponto de partida para os seus trabalhos.

“People of the Twenty-First Century” é um projeto contínuo que começou há mais de 20 anos. Este apresenta-se no formato de livro e expositivo. Tendo a fotografia como ferramenta principal, Eijkelboom, investiga pessoas no espaço urbano, de diferentes cidades em diferentes países. Acaba assim por colecionar informação sobre o comportamento Humano e explora questões relacionadas com a identidade individual e da sociedade, referentes à área da Sociologia.

Em termos do processo artístico, a recolha fotográfica parte de um método muito próprio e rigoroso, consistindo numa investigação diária. Num espaço de tempo, entre 15 a 20 minutos, o artista passeia pela cidade e analisa aspetos curiosos. Consoante o seu critério define o tema do dia. Nas duas horas seguintes percorre a cidade à procura de mais exemplos e semelhanças.

O tempo acaba por ser relevante neste projeto. O facto de o artista colecionar inúmeras pessoas com os mesmos aspetos num tempo limite é o que o torna interessante. As ruas são apresentadas como um espelho da sociedade. Caso o tempo não fosse controlado, os resultados seriam menos crus, exemplificativos e os valores do projeto seriam comprometidos. Para além disto, a recolha diária ao longo dos anos tem vindo a permitir um registo de diferenças geracionais.

O artista ao organizar as coleções do seu arquivo fotográfico, por tema e ao dispô-las lado a lado, acaba por criar ligações, comparações e encontrar padrões. Esta recolha de informação - de data - sobre as pessoas; sobre os seus gostos; as suas particularidades; a sua maneira de vestir e como apresentam-se no espaço público, diz muito sobre a individualidade de cada um. No entanto, o consumismo acaba por interferir e questões são levantadas em relação às pessoas representadas parecerem idênticas, apesar das diferenças culturais e de costumes.

“People of the Twenty-First Century” acaba por ser um estudo da vida social, onde o artista encara o mundo que o rodeia com um olhar atento e crítico.

Para mais informações sobre o projeto e o artista:

https://www.youtube.com/watch?v=V8m2MEoeiqY

https://i-d.vice.com/en/article/k7e83e/hans-eijkelboom-photographer-street-fusion-bristol-in-2019

sábado, 26 de novembro de 2022

“Viagem até casa”, de Bárbara Veiga, 2011

“Viagem até casa”, um filme rodado em 2010, fala sobre as ligações na cidade do Porto (Zona Ribeirinha, Miragaia, São Nicolau, Sé), usando o rio como memória de heranças e Aniki Bóbó como meio de inspiração. É um filme que remete as três gerações (criança + adulto + idosos), de modo a que a realizadora, Bárbara Veiga, pudesse obter diversos testemunhos, de diversas idades, perante o filme de Manoel De Oliveira, mas também as memórias perdidas e criadas na cidade que viu o realizador a crescer.

A intenção de Bárbara, com

a concretização do seu documentário não ficcional, tinha como objetivo pegar

num filme português, realizado na bela cidade do Porto, Aniki Bóbó, de

Manoel De Oliveira, e criar um documentário de onde pudesse extrair as

raízes e origens, os sítios e os locais, e também as personagens, do filme que

usou como inspiração.

Aniki Bóbó, de Manoel De Oliveira, um filme de 1942, é uma longa-metragem que conta as aventuras e os amores das crianças de uma classe social baixa do Porto, em que mostra a história de três crianças. Teresinha, a adorada por todos, Eduardo, o tímido e o sossegado, e Carlitos, o audacioso e atrevido. Neste filme, Manoel De Oliveira utiliza as crianças como modo de demostrar os conflitos de interesse entre as classes sociais que o filme apresenta, no entanto, a nível critico, é considerado um filme percursor do neorrealismo italiano.

Bárbara Veiga, produziu e

concretizou o documentário, desde a pesquisa necessária até ao lançamento do

filme, durante vários anos, começando então a sua pesquisa durante o seu último

ano de licenciatura (por volta de 1 ano para pesquisa), realizando um ensaio

teórico no ano seguinte, e, por fim, mais um ano para a captação das imagens

que pretendia e 7 meses para a montagem da sua curta-metragem.

Bárbara, uma pessoa muito

ligada ao rio e aos barcos, produziu algo que cativou o público pela essência

do documentário não ficcional, através das memórias e entrevistas que realizou

a diversas pessoas, nomeadamente à personagem Teresinha (Fernanda Matos), aos

familiares da personagem Eduardo e Carlitos, mas também a outras tantas pessoas

que ia falando na rua.

Após o lançamento do tão

esperado documentário não ficcional, Bárbara Veiga ficou conhecida e elevou o

seu projeto a fim de o conseguir demonstrar em diversos locais, mas também países.

Como não tinha noção do impacto que iria causar, a produtora não tinha nada

criado (legendas, teaser, entre outras coisas) para além de um flyer, de

apresentação do filme, e do filme em si. Após o reconhecimento merecido,

Bárbara adaptou o seu filme às condições a que ficou sujeita (legendas, teaser,

etc).

A realizadora/produtora

revelou algo importante para a cultura cinematográfica portuguesa, em que com

os poucos materiais que encontrou, concretizou algo reconfortante para o povo

português e uma memória mais vivida sobre Manoel De Oliveira e a sua primeira

longa metragem.

“Viagem até casa”, de Bárbara Veiga, 2011

https://www.imdb.com/title/tt6770102/

"Aniki-Bóbó", de Manoel de Oliveira, 1942

sexta-feira, 25 de novembro de 2022

Será Arte ou será Tipografia? // ASTER/SK R/SK R/SK__Shannon Ebner

#designers#tipografia#arte#construção#shannonebner

Quando a língua é construída e não escrita

É sempre pertinente discutirmos sobre tipografia, isto porque sabemos que ela detém uma conotação de funcionar apenas como elemento comunicativo e só sendo maioritariamente isso, ou seja, é uma das ferramentas fundamentais para o designer. Tudo isso é verdade, mas há também uma necessidade de tirar a tipografia fora do seu lado funcional e levá-la para outra vertente onde há mais do que este lado funcional e que pode tornar-se em outras possibilidades. É assim que me deparo com o trabalho da designer-artista, Shannon Ebner, com, “ASTER/SK R/SK R/SK”. Ela fascina muitos designers gráficos porque ela consegue captar e reunir magicamente tipografia, poesia, filosofia, política, linguagem e entre outros… Para quem gosta da visualidade da linguagem, e talvez particularmente para aqueles que trabalham de perto com a forma da linguagem e as suas partes constituintes, é curioso dizer que a tipografia de Ebner ou a forma de como Ebner joga não é só com a materialidade da linguagem, mas também com a linguagem como material oferece.

“ASTER/SK R/SK R/SK”, é uma obra que compreende quatro caixas de luz cintilantes que explicitam ASTER/SK em duas linhas. Cada letra é feita a partir de blocos de cinza dispostos numa tábua de madeira e fotografados. A luz por trás deles pisca numa sequência coreografada, iluminando ao longo do tempo o título repetitivo da peça. As letras modulares parecem quase pixelizadas, lembrando outra obra da artista “The Electric Comma”, em que um poema se desenrola através do tipo de tabuleta electrónico, normalmente utilizado para a construção de estradas. Excepto em vez de compostas de luz, as letras em ASTER/ISK são construídas a partir de blocos de betão, sólidos e inamovíveis. As obras de Ebner tendem a chamar a atenção para os limites da linguagem, examinando as formas como esta é (literalmente) construída.

Ebner está longe de ser a única artista visual que trabalha desta forma, que considera a linguagem não apenas como um veículo para transmitir significado, mas como uma coisa em si mesma. Muitos dos seus contemporâneos, utilizam a tipografia no seu trabalho, através de técnicas como a impressão em tela, pintada através das paredes, refletindo a sinalização espelhada ou a criação da sua própria tipografia para seu próprio uso, explorando o potencial personalizado e expressivo do tipo. Fazem parte de um legado mais longo de artistas que trabalham com texto como material que inclui os movimentos Dada, Futuristas, Letristas, e Poesia Concreta, como também artistas dos anos 60 que fizeram da linguagem um elemento primário na sua arte sob etiquetas como Fluxus, Pop art, Conceptual Art.

Para sustentar mais estas ideias, o artista Robert Smithson escreveu num comunicado de imprensa para uma exposição de arte baseada na linguagem de 1967 (que ele descreveu como consistindo em "Language to be Looked at and/or Things to be Read") na Galeria Dwan em Nova Iorque: "Aqui a língua é construída, não escrita". A arte que desmantela a linguagem, isola-a do seu significado, e trata-a como objecto tem proliferado desde então. Se quisermos levar Smithson literalmente, vemos que pelo menos por causa desta transição a ideia de "construir linguagem" será uma ideia familiar para os designers de tipo. Os desenhadores de tipografia também pensam na linguagem como algo físico, como matéria. Eles também a desmontam e remontam, construindo um alfabeto a partir das suas formas constituintes. Estão também preocupados com a estética e a experiência da linguagem, mas não apenas com as coisas, afinal de contas, a maior parte das tipografias destinam-se para ser lidas. Para os artistas que trabalham com a linguagem, as formas de letra podem ser apenas uma forma de expressão, mas para os tipógrafos, as formas de letra são também ferramentas, dando forma às palavras, que podem então ser usadas para transmitir significado, significar, indicar, expressar e conjurar ideias. Esta funcionalidade molda as regras da tipografia e explica a obsessão dos tipógrafos com os componentes estilísticos de uma tipografia e a preocupação com o contexto em que esta opera. É também por isso, suspeito, que os artistas que trabalham com a tipografia têm um fascínio tão duradouro para os designers. Dá-nos uma desculpa para nos familiarizarmos com a forma como a linguagem é feita e utilizada, e perdermo-nos nas letras e nas possibilidades expressivas da linguagem e nas muitas maneiras como ela pode viver no mundo.

quarta-feira, 23 de novembro de 2022

Vincent De Boer | artista e letrista

Vincent de Boer é um artista e letrista neerlandês. Suas ferramentas mais comuns são o pincel e tinta, majoritariamente sobre papel. Ele vem desenvolvendo, em trabalhos variados, uma técnica própria que o identifica facilmente sua autoria como criador, essa abordagem pode ser comparada a uma impressora.

|

| Exposição em 14.05.2022 conjunto com as artistas Romee van Oers e Franzis Engels. |

|

| Trabalhos da coleção Workstation 2 |

|

| Rolo 007 (Workstation 2) - Tinta japonesa em papel chines, dupla face - 160 x 45 cm |

Esse aspecto de impressora pode ser visto pela linearidade no fazer das peças de Vincent, a cronologia de cada pincelada é identificada com alguma facilidade, não há retoques ou correções, as linhas únicas se distinguem entre si pela força, precisão e quantidade de tinta no pincel passado apenas uma vez.

|

| LEAP, tinta sobre papel - aprox 50 x 80cm |

sábado, 19 de novembro de 2022

Máscaras, Misticismos e Monstros

«Neste fim de século, os monstros proliferam: vemo-los por todos os lados, no cinema, na banda desenhada, em gadgets e brinquedos, livros e exposições de pintura, no teatro e na dança. Invadem o planeta, tornando–se familiares.

Cessarão, muito em breve, de nos parecer monstruosos e ser-nos-ão

até simpáticos, como já acontece a tantos extraterrestres das séries de

televisão. Havemos de falar então da “monstruosidade banal”, como se fala agora

da “violência banal” — o que constitui, precisamente, uma aberração.

(...)

Esta atitude é sinal da grande dúvida que assaltou o homem

contemporâneo quanto à sua própria humanidade.»

– in 'Monstros', de José Gil (2006), editado pela Relógio d'Água.

Usamos constantemente algum tipo de máscara[1],

ou temos de lutar constantemente para ir retirando as máscaras que de alguma forma

se colam ao nosso rosto, escondendo quem realmente somos e alimentando a ideia

de que somos outra coisa.

Nos últimos tempos, em pouco tempo, vi nas salas de cinema um

Portugal que, envolto em mitos e magias, manifesta as suas tradições escondido

por detrás de máscaras, máscaras de demónios, ao som de ladainhas.

Cada uma destas abordagens coloca-se num ponto de vista diferente,

fazendo retratos de família e deste(s) lugar(es) com filtros que iluminam as

trevas e conferem densidades de grão próprias, de acordo com cada visão.

As consequências dessas tradições, desses costumes, desta

portugalidade, também diferem de acordo com a lente que as capta. Mas, ainda

assim, com aspectos em comum e comuns até com quem nunca tenha vivido nessas

aldeias do Portugal rural, onde esses costumes (e demónios), aparentemente, se

mantém mais vivos.

Tem-se perdido a tradição, o contacto, os ensinamentos, as mezinhas[2],

as mesas de família e as próprias famílias.

À medida que os velhos se vão parece que levam consigo as tradições. Não porque as queiram para si, mas porque os mais novos não as tomam

para eles, como suas, do plural família, do plural comunidade, do plural

humanidade.

'No País de Alice'[3],

(2021) onde Rui Simões tenta mostrar as maravilhas de Portugal, os caretos são apresentados

de forma bem-disposta, irónica e interessante, contextualizados e adaptados aos

tempos modernos.

«Este ritual festivo que é também caracterizado pelo convívio

entre vizinhos, amigos e familiares, foi num contexto passado, de que dá conta

a memória dos residentes mais velhos na aldeia, protagonizado essencialmente

pelos rapazes e homens solteiros, cujo alvo eram as jovens raparigas e mulheres

solteiras, tendo, portanto, uma função propiciatória, de passagem e de

comportamento erótico-sexual.

Hoje, a festa é participada por “caretos” de idade e estado civil “variado” e já não apenas pelos rapazes solteiros, havendo até participação dos mais pequenos, a que chamam “facanitos” e de raparigas envergando fatos de “careto” dos pais, tios ou irmãos. A participação das raparigas é relativamente tolerada e permitida(...)»[4]

Os 'Restos do Vento’[5],

(2022) de Tiago Guedes, trouxeram de um passado fictício (?) restos do “vento

do deserto” e levaram toda a magia e graça que estas figuras, mascaradas com

rostos de demónios, ainda poderiam ter em mim. O mesmo tipo de demónio continua

aqui a ser o protagonista de uma tradição pagã, mas com uma máscara diferente e

numa vila não identificada do interior de Portugal. Aqui, em vez de madeira e

lata, o demónio usa uma máscara de ritidoma (casca de árvore), ou um saco de

sarapilheira enfiado na cabeça. Tive dificuldade em permanecer sentado até ao passar

toda a ficha técnica, a lista de testemunhas de que tudo o que acabara de ver

era apenas ficção. Tive de levantar-me da cadeira, sair da sala, encarar os

outros rostos humanos e tentar entender que máscaras usavam. Humanos, demónios,

ingénuos, altruístas, cruéis, frios?

O que faria se um filho meu desaparecesse? E se morresse? E se

tivesse morto alguém? Que máscara colocaria, para me proteger, para me esconder.

Para o proteger e esconder? Para me ajudar a desempenhar que papel, de que

personagem? E se tivesse o dom de uma alma viva? Se conseguisse ver e cheirar

coisas de outras dimensões? Fingiria não o ter? Renegaria os dons e

ensinamentos de gerações anteriores?

‘Alma Viva’[6],

(2022) de Cristèle Alves Meira, disfere o derradeiro golpe nesta minha auto-denominada

trilogia de demónios mascarados. Um sucedâneo de careto, de demónio, ou de ser

vivo, que tem como missão incomodar, passa a correr por uma menina que caminha sozinha

pela rua da aldeia tentando assustá-la. A menina que transporta consigo o

espírito da avó e o dom de falar com os mortos, sugere ou, avisa-o: “– Pára quieto”.

Estes demónios terrestres são, de facto, ‘apenas uma brincadeira’ de um ritual tradicional

da aldeia, que a apedreja e excomunga, que pretere o ser dotado, que prefere um

demónio mascarado em detrimento de uma criança que perpetua os conhecimentos da

matriarca de uma família que tenta fazer o funeral e o luto de um ente

estigmatizado pelas idiossincrasias da própria tradição.

Há uns tempos, há pouco tempo, uma descendente da mesma nossa avó veio,

à casa em que outrora essa avó vivia e onde agora estou, dizer-me que os

males da sua vida jaziam na máquina de costura e no móvel onde esta estava

sobre, que uma espécie de médium lhe tinha dito, que a tal máquina e móvel deveriam

ser deitadas ao lixo para que a sua vida pudesse prosseguir sem percalços. Eu

anuí. Sem querer males para ninguém, deixei ir os objectos, a memorabilia,

símbolos da tradição e ensinamentos da nossa avó, serem levados como se de lixo

se tratasse.

Caretos de Podence | Mascarado de ‘Restos do Vento’ | A avó ao espelho, em ‘Alma Viva’.

[1] Na

Grécia Antiga apenas os homens podiam actuar e usar as máscaras de teatro.

Afinal, elas representavam tanto a tragédia quanto a comédia. Além de

acessório, as máscaras são usadas também como representação folclórica e

cultural. No entanto, as máscaras de teatro carregam outros simbolismos. Um

exemplo histórico é a utilização das máscaras negras no teatro da Grécia

Antiga. Com efeito, elas representavam significados tanto na tragédia quanto na

comédia. Após isso, passaram a ser usadas como adereços teatrais. https://segredosdomundo.r7.com/mascaras-de-teatro/

[2] Remédio

caseiro. https://dicionario.priberam.org/mezinha

[3] 'No País de

Alice' | Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rIvg8qO9cCI

[4] Caretos de

Podence https://www.caretosdepodence.pt/ritual

[5] 'Restos

do Vento' | Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=QpC-q7qWXPA

[6] 'Alma

Viva' | Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=m9774j9p_eY

quinta-feira, 17 de novembro de 2022

"Information", com curadoria de Kynaston McShine

Um outro exercício curatorial interessante da década de 70 em termos do uso do catálogo é a mostra "Information", do curador Kynaston McShine. Realizada em 1970, no Museum of Modern Art de Nova York, a exposição propõe levantar um "relatório internacional de artistas mais jovens" e, segundo o curador, os artistas escolhidos representam parte da cultura que foi consideravelmente influenciada pelo cenário das décadas de 1960 e 1970, cercado por novos sistemas de comunicação e pela emergente mobilidade. Por isso, fotografias, documentos, filmes e ideias que poderiam ser transmitidos rapidamente, tornaram-se um fator relevante destes novos trabalhos e constituíram grande parte do que foi exposto em “Information”.

Assim como na série de “Number Shows” de Lippard, McShine agrupou obras diversas, mas que, de certa maneira, tratavam primordialmente de uma informação, como sugere o próprio título da exposição. A premissa de que uma informação ou ideia é mais relevante para o trabalho do que a sua configuração material aproxima muitas das obras presentes na exposição à atividade conceitual, por mais que a mostra não definisse esse recorte específico. Neste trecho, percebe-se essa influência informacional na curadoria das obras: "(...) A atividade desses artistas é pensar em conceitos que são mais amplos e mais mentais do que o esperado “produto” do estúdio. Aliados ao sentido de mobilidade e mudança que permeia seu tempo, eles estão interessados em meios de compartilhamento rápido de ideias, ao invés de embalsamar a ideia em um “objeto”."

Em uma possível tentativa de solucionar esse dilema, a proposta da exposição foi que esta acontecesse simultaneamente em dois ambientes: nas galerias do MoMA e no catálogo da exposição. Cada artista foi convidado a dar a sua contribuição para o livro-catálogo, considerando que esse material apresentado poderia estar em direta relação, oposição ou independente do seu trabalho em exibição no MoMa. Inclusive, alguns dos artistas participaram somente do catálogo, sem expor nenhum trabalho nas galerias ocupadas pela mostra. “Dessa maneira, o catálogo é essencialmente uma antologia e é considerado um adjunto necessário à exposição”, explicou McShine no texto curatorial que acompanha o livro. Associar o catálogo como uma parte fundamental para experiência da exposição – e não tratá-lo somente como um registro impresso –, pode ser considerada uma prática pertinente para as atividades curatoriais da década, visto que permitia que outros tipos de obras fossem incluídos na exposição, sobretudo aquelas que são mais conceituais. Em casos de obras extremamente desmaterializadas, que beiravam a invisibilidade dos trabalhos, muitas vezes havia a necessidade de que a própria exposição fosse responsável por declarar que algo havia sido feito, isto é, informar ao público que determinado trabalho estava sendo apresentado.

No caso da exposição “Information”, destacam-se aqui algumas obras que encontraram no catálogo adjacente à exposição o melhor ambiente para, de certa maneira, existirem. A artista japonesa Yoko Ono participou da exposição somente através do catálogo, apresentando quatro de suas renomadas proposições: “Cloud Piece”, “Wearing Out Machine”, “Map Piece” e “Falling Piece”. Estas proposições, descritas em textos curtos, convidavam o espectador a participar de experiências sensíveis e, muitas vezes, completamente imaginativas, como “saia de dentro de você/ observe-se andando por uma rua/ deixe-se tropeçar numa pedra e caia/ observe esta cena (...)” e “peça para um homem usar várias coisas antes que você as use, como: mulheres, roupas, livros, apartamentos, pianos, máquinas de escrever”. Além dessas proposições, na sua página do catálogo também havia um espaço dedicado a um formulário a ser preenchido, destacado e enviado à Ono, no qual o público deveria escrever algumas informações pessoais, relatar a sua experiência quanto ao desenho de círculos e, por fim, desenhar um círculo em um espaço delimitado.

Por sua vez, o artista norte-americano John Baldessari apresentou dois trabalhos diferentes nas galerias de “Information” e, ainda, uma proposição contida no catálogo. No catálogo, a frase inicial da proposição já se mostrava bastante sintomática do que estava por vir: “possivelmente um projeto impossível”. A ideia era expor um cadáver humano, dentro de uma câmara com um olho mágico, iluminado de uma maneira a “fazê-lo parecer como arte, numa referência do que é estabelecido como arte”. Segundo o texto propositivo de Baldessari, o objetivo era criar uma relação dúbia com a peça, onde o público observaria o cadáver com pouco ou nenhum desconforto graças ao contexto de arte em que este foi inserido.

É interessante perceber que o uso de suportes linguísticos, como impressos, fotografias, revistas, mapas, postais, etc., que tornou-se comum não apenas entre os artistas conceituais da época, mas também entre aqueles que organizavam as suas exposições. Afinal, se um suporte tradicional já não era mais indispensável para o exercício artístico, o espaço expositivo como um ambiente físico também poderia ser repensado a partir de um objeto impresso. Por fim, partindo desses exemplos de exposições-catálogo, cabe uma reflexão comparativa ao contexto atual. Conforme explicitado por McShine no texto curatorial de Information, "o público é constantemente bombardeado com uma forte visualidade, seja em jornais ou periódicos, na televisão ou no cinema. Um artista certamente não pode competir com o homem na lua na sala de estar." Em tempos em que todos são bombardeados por uma quantidade infinita de imagens na tela do celular, qual pode ser o papel das exposições-catálogo em promover a expansão da arte para o nosso cotidiano?

quarta-feira, 16 de novembro de 2022

Finalmente o Verão - Jillian Tamaki e Mariko Tamaki Edição Planeta Tangerina

O livro que escolhi para esta semana é uma publicação da editora e ateliê independente Planeta Tangerina, uma editora focada em publicações para o público infantil, onde o foco é dialogar as ilustrações e o texto de modo a desafiar os leitores mais novos.

Finalmente o Verão trata-se de um livro da vertente Dois Passos e um Salto, a coleção do Planeta Tangerina para o público juvenil. A trama narra o cotidiano de duas amigas de verão, Rose e Windy, que às portas da adolescência, começam a se deparar com questões e pensamentos que criam um afastamento entre ambas. A mudança de hobbies e gostos pessoais, assim como o crescente interesse em rapazes fazem com que as duas jovens experienciem um verão de descobertas.

Jillian Tamaki é a ilustradora desta publicação, a narrativa e texto são de sua prima, Mariko Tamaki. Em conjunto, é criada uma obra em tons azulados, que usam os recursos da banda desenhada e o manga japonês para elucidar a uma leitura por vezes melancólica, por vezes dramática.

Quando li este livro, eu consegui compreender a mentalidade e a perspectiva de uma pré-adolescente, e simpatizar com as limitações que a juventude e a inocência causam em situações sociais e familiares.

Esta novela gráfica dá-nos espaço através de ilustrações que vão consumindo os diálogos, ou por vezes tomam as páginas por inteiro, como a imensidão do céu ou a profundeza do mar.

Alguns momentos da novela são extremamente íntimos e a narrativa explora temáticas delicadas como a gravidez na adolescência, misógina e o aborto espontâneo.

Por fim, partilho algumas das minhas partes preferidas deste livro de 332 páginas delicadamente ilustradas.

Serendipity

“Serendipity: the fact of finding interesting or valuable things by chance"

— Cambridge Dictionary

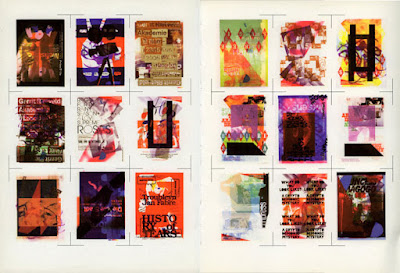

A publicação Serendipity, produzida em 2008 pelo designer Hans Gremmen (1976, Netherlands), é composta por imagens encontradas na oficina de serigrafia da WyberZeefdruk de Paul Wyber, em Amsterdão.

WyberZeefdruk é uma gráfica fundada nos anos 70 por Rolf Henderson, onde trabalhava Paul Wyber, que, posteriormente, em 1995, passa à sua gerência. Neste espaço, trabalha-se com museus, designers e artistas e, ao longo dos anos, tem-se construindo um imenso arquivo de posters, impressões e trabalhos de arte.

O livro de Hans Gremmen reúne reproduções de folhas de teste — entre 2004 e 2008 — de Wyber durante a concretização de posters para inúmeros designers. Esta coleção de páginas antigas com “erros de impressão” surge como consequência do processo de trabalho de Paul Wyber, que pretende responder de forma profissional aos pedidos encomendados. Como sugere o título da publicação, Gremmen ao agrupar este conteúdo revela um feliz e inesperado acontecimento paralelo à realização de um trabalho com um outro objetivo.

Em Serendipity, emergem questões em relação ao método de trabalho e o que resta dele. Pode-se debater que a concretização de uma ação — prática artística — impulsiona uma reflexão para além daquela prevista a priori, que de outro modo não seria possível. Assim, a experiência — o fazer — abre caminho para pensar questões subsequentes formuladas pelo rasto de material deixado para trás. Esta maior atenção perante o próprio processo de trabalho desvenda assuntos escondidos que não se deixam ver facilmente. As subtilezas desenvolvem-se de ideias estruturais mais básicas, uma vez que o aprofundamento das temáticas acontece por camadas. Neste modo de pensamento, a hierarquia das coisas é abandonada e tudo pode ser relevante para reflexão.

O ritmo da publicação inicia com pausas fortes e regulares que vão sendo chamadas ocasionalmente à medida que se vai introduzindo uma maior complexidade visual. As primeiras folhas são impressas apenas numa das faces: este tipo de apresentação remete para a ideia de poster concebido e finalizado de forma consciente, como se cada objeto tivesse sido projectado isoladamente. Três páginas preenchidas consecutivamente quebram a sequência anterior num gesto que as aproxima umas das outras apontando para a sua existência enquanto grupo, uma vez que é neste registo que nascem. Neste movimento de vai e vem, as impressões voltam ao seu registo mais separado e, novamente, à ideia de grupo com uma folha impressa frente e verso.

A certa altura, este bloco é interrompido por uma série de papel de jornal — mais fino e frágil — que apresenta elementos isolados a preto.

Retoma-se ao papel inicial, bem como à disposição isolada das imagens. A primeira, ainda com o papel fino do lado esquerdo, espelha o elemento da página anterior. Torna-se evidente que as formas simples apresentadas no papel de jornal estão impressas nas outras páginas ao longo do livro. Há medida que se folheia — com o reaparecimento esporádico de páginas impressas seguidas — , começa-se a identificar as repetições destes elementos. O caráter ocasional e despreocupado é percepcionado aos poucos e questiona-se a intencionalidade das imagens.

Ao longo do livro, é interessante pensar no conflito que o amontoado de imagens impressas cria, uma vez não se conseguindo distinguir onde uma começa e outra acaba. Estes fragmentos vindos de contextos distintos, e dos quais a cronologia de impressão se desconhece, formam o todo — que é a nova imagem — abordado com uma outra perspectiva. É curiosa a necessidade e capacidade humana de construir narrativas e introduzir significado naquilo que lhe rodeia.

Entretanto, na publicação, surge um texto sobre a palavra serendipity, que contextualiza o leitor; uma imagem da oficina; impressões originais, diferentes em cada livro, de tons fortes e papel brilhante escondidas entre o branco das folhas — neste momento, o leitor depara-se com o aspeto diverso destas páginas em relação às reproduções anteriores; e finalmente, um conjunto de miniaturas de outras composições de folhas de teste que ocupam as últimas páginas. Após toda a especulação, o livro termina com este exército de pequenas reproduções, em contraste com o início, de maneira a afirmar a sua natureza de uma vez por todas: da produção em simultâneo e por camadas, da repetição, do acaso e da insignificância que a princípio caracteriza estas impressões despropositadas.

Serenpidity, de Hans Gremmen, desenvolve a sua significância através das folhas encontradas, indica certas direções e levanta questões em torno do objeto. O livro, de alguma forma, incentiva uma abordagem alternativa — de observar o que acontece durante o processo — em que não se tem em conta apenas o produto final. Por vezes, a formalidade do objeto concebido lima demasiado as arestas e, no final, é o pó que fica para trás que interessa para o diálogo.

Bibliografia:

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/serendipity

https://www.wyberzeefdruk.nl

http://www.hansgremmen.nl/demo-item/show/id/479