Lu Nan nasceu em 1962 em Pequim

(China) e é actualmente correspondente da agência Magnum. Como principais

trabalhos mais importantes, podemos destacar os seguintes:

“Forgotten People”:

Entre 1989 e 1990, o fotógrafo

teve contacto com cerca de 14000 pessoas com diferentes tipos de condições do

foro mental e psicológico, percorrendo desta forma 38 hospitais, situados em 10

províncias e cidades da China, de modo a mostrar as condições de vida de um

grupo de pessoas, normalmente esquecidos pela sociedade. Para terminar a série,

terá visitado igualmente as famílias destes indivíduos.

“On the Road”:

Série elaborada entre 1992 e 1996

e que retrata grupos de pessoas crentes e comunidades católicas que buscam a

compreensão e o equilíbrio entre a felicidade e o infortúnio, característicos

do processo do dia-a-dia. Para tal, Lu Nan visitou mais de 100 igrejas de modo

a retratar esta prática de fé.

|

| © Lu Nan |

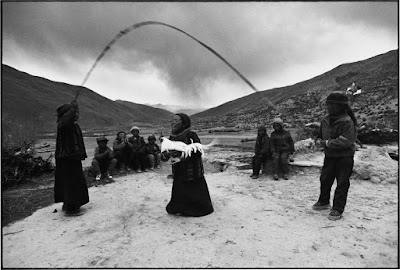

“Four Seasons in Tibet”:

Lu Nan fotografou um dos seus

mais importantes trabalhos entre 1996 e 2004. Durante estes 8 anos, viveu mais

de metade deste período no Tibete e acompanhou as comunidades locais nos seus

afazeres diários, nomeadamente o trabalho no campo, mostrando de uma forma

humanista o amor e o respeito mútuo e pela Natureza.

|

| © Lu Nan |

A junção destas três séries resulta na exposição “Lu Nan. Trilogia, Fotografias (1989-2004), com curadoria de João Miguel Barros e que se encontra no Museu Colecção Berardo até 15 de Janeiro de 2018.

Segundo o curador, esta obra é a

projecção moderna de uma trilogia clássica simbolicamente representada na

Divina Comédia de Dante, sendo que cada uma das suas partes são, igualmente,

consideradas como exemplares do que pode ser, na Terra: o Inferno, o Purgatório

e o Paraíso.

No início da exposição e como

sendo o início da “Trilogia”, o Inferno, podemos observar imagens da série

“Forgotten People”, onde se percebe a integração do artista nestas realidades, e

como o mesmo se adaptou de uma forma progressiva. Quem o demonstra são as

próprias fotografias, que tão facilmente poderiam ter caído numa invasão de

privacidade, que na verdade, isso nunca acontece. Vemos estas pessoas como elas

são, carregadas de verdade, sem encenações ou qualquer tipo de artificialismos.

Passando à segunda parte da

“Trilogia”, onde se encontra incluída a série “On the Road”, são relatadas as

minorias católicas chinesas associadas (pela incerteza) ao Purgatório. A

marginalização, o sacríficio, a insistência e a resiliência constituem a

história dos católicos na China, como consequência da Revolução Cultural que,

em 1966, proibiu todos os cultos religiosos. Dos exemplos de testemunhos de

práticas religiosas a sacrifícios de fé, esta segunda parte revela-nos

impressionantes imagens de crentes que parecem sustentar a sua força interior

naquilo que é acreditar, destacando-se, sobretudo, o modo como a fé e o amor se

aplicam no quotidiano destas pessoas, sem que, para isso, seja necessária a

estrutura física de uma igreja.

Finalmente, chegando à terceira e

última parte da “Trilogia”, o Paraíso, encontramos um núcleo de fotografias da

série “Four Seasons in Tibet”, imersas numa dimensão que nos transcende e

pacifica. Por um lado, vemos momentos familiares através de lidas domésticas,

de proximidade e entreajuda, de trabalho e experiência interior. Por outro, o

trabalho exterior e o modo como este se adapta às diferentes estações do ano.

Momentos de acção e de contacto com a Natureza. Percebemos, aqui, o ciclo das

estações do ano, da primavera ao inverno, que se concretizam, respetivamente:

na sementeira, na espera pela colheita, na ceifa e na sobrevivência. Todas as

etapas são levadas a cabo pelos tibetanos, de um modo equilibrado e harmonioso.

No conjunto destas 144 imagens, o

artista revela uma enorme capacidade técnica num período anterior à fotografia

digital, onde se pode constatar um brilhante jogo de luzes e contrastes nestas

fotografias a preto-e-branco, excelentemente bem compostas e enquadradas.

|

| © Rita Carmo |

|

| © Rita Carmo |

O espaço da exposição é amplo, as fotos apresentadas encontram-se bem alinhadas ao longo do percurso a ser visitado pelo observador, resultando bastante bem com a moldura preta e “passe-partout” branco. No entanto, perde-se um bocado o sentido em que a exposição deve ser lida, bem como a utilização do mesmo tamanho em todas as imagens faz com que todas elas adquiram a mesma importância, não se podendo destacar nenhuma delas dentro do conjunto.

A exibição do vídeo do género “slideshow”,

contendo a “Trilogia” completa (225 imagens), pouco ou nada acrescenta à

percepção do trabalho físico.